作者: 李达(1905年4月19日-1993年7月12日),陕西眉县人,毕业于西北军第二军官学校,中国人民解放军上将。1932年加入中国共产党,历任中国工农红军连长、师参谋长、军参谋处处长等职。

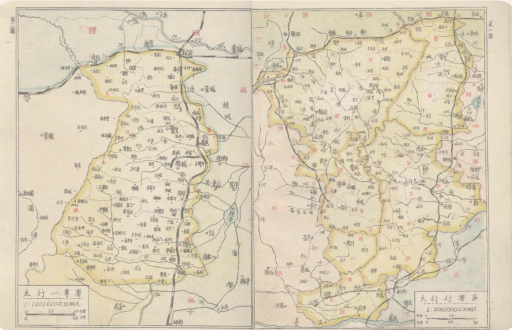

日军攻占太原以后,华北数十万国民党军队基本崩溃,先后退到了黄河以南。日军遂继续向山东进犯。在江浙,国民党的沪杭防线已被击破,日军正向南京和长江流域侵犯。 重大的战略转折 毛泽东同志在《上海太原失陷以后抗日战争的形势和任务》一文中指出:“在华北,以国民党为主体的正规战争已经结束,以共产党为主体的游击战争进入主要地位。” 我党我军毅然留在华北敌后坚持抗战,庄严地向华北人民和全国人民提出了“与华北人民共存亡”、“开展敌后游击战争”、“创造抗日根据地”等口号,为收复国土,领导群众反抗日本的侵略而斗争。 这是抗日战争的一个严重的过渡时期。 随着形势的变化,我们各方面的工作都要来一个大的转变。 刘师长夜以继日地研读着许多参考资料,认真总结我师抗战以来的经验教训,探讨日军的作战规律。 11月10日,我师在山西省昔阳县的武家庄召开会议,由刘师长作抗战以来的工作总结和关于游击战术的报告。在报告中,他着重阐述了游击战的意义,归纳了游击战术的特点。 11月11日,也就是太原失守后的第三天,我八路军总部即作出决定: 一一五师除聂荣臻副师长仍留晋察冀外,主力转移至汾河流域与晋南,阻敌南进;一二〇师仍留在太原附近,并担负着开辟晋西北根据地的任务;一二九师到晋东南开展游击战争,创造以太行山为依托的抗日根据地。

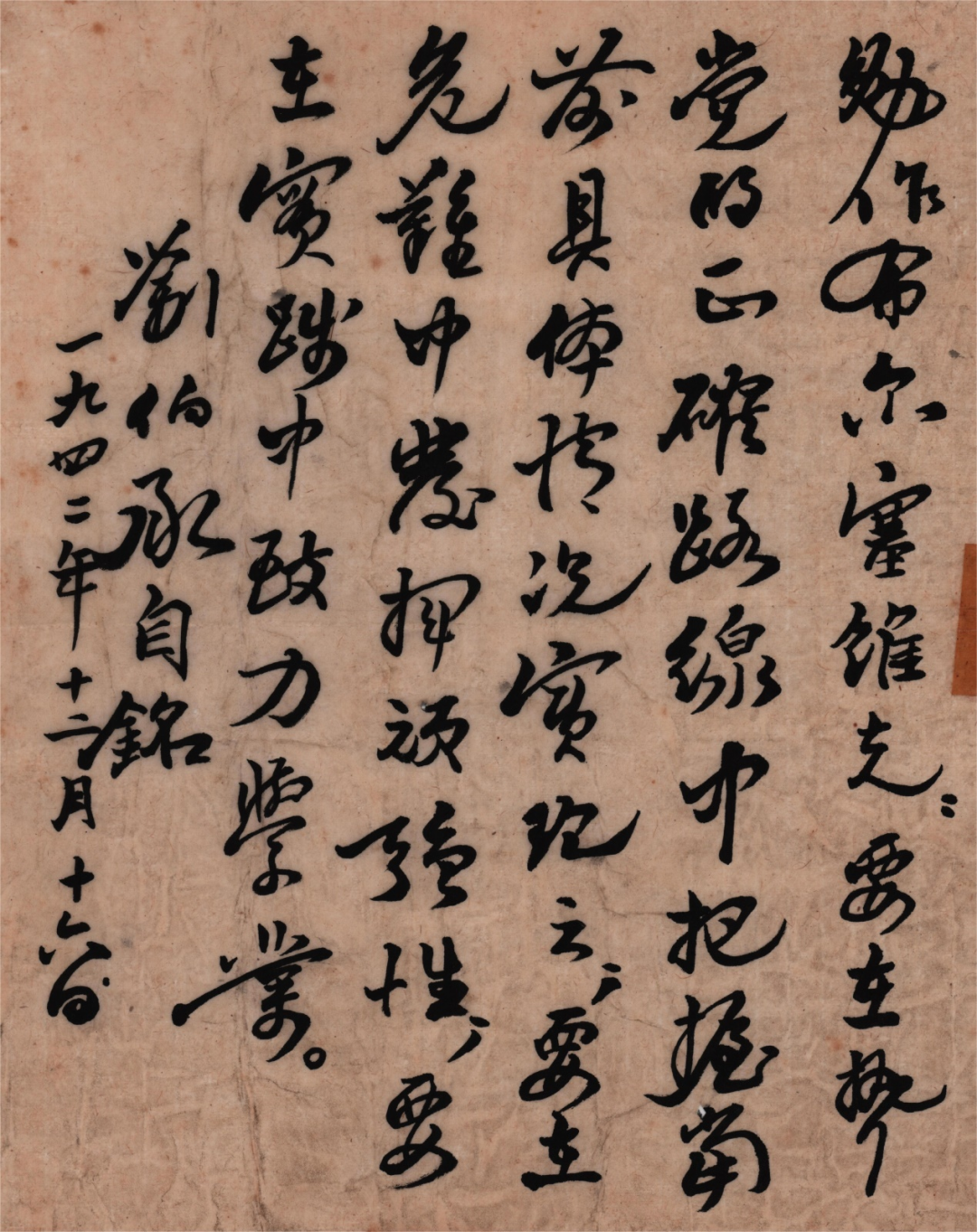

13日,我师在和顺县的石拐镇又召开了干部会议,进行坚持华北抗战的动员。刘师长传达了毛主席11月9日给八路军的具体指示和关于我师创建以太行山为依托的晋冀豫抗日根据地的指示。毛主席指出:

“部署纲领,以控制一部为袭击队,大部尽量分散于各要地,组织民众武装为第一要义,……红军应在统一战线基本原则下,放手发动人民,废除苛捐杂税,减轻租息,收编溃军,购买枪支,筹办军饷,实行自给,扩大部队,打击汉奸,招纳左翼,进一步发挥独立自主精神。如此作法,期于一月内收得显著成效,以便准备充分力量对付敌向内线之进攻。”

接着,刘师长用国民党军在全国各个战线上的溃败,同我们八路军三个师在山西的历次胜利作了对比,把在晋东南地区友军的溃败和我师连续取得的胜利作了对比,来说明毛主席战略思想的正确。

张浩政委根据毛主席《上海太原失陷以后抗日战争的形势和任务》一文的精神,作了关于今后军区建设工作、支持华北抗战与燃烧华北革命之火问题的讲话,具体说明了我师部队的任务就是:迅速化整为零,分散到各地开展游击战争。

从内战时期同阶级敌人作战,转到联合各阶级同民族敌人作战;从红军时代以运动战为主,转到以独立自主的山地游击战为主,这是一个重大的战略转变。刘师长和张政委商定,为了适应这一转变,明确打游击的具体搞法,部队要举办一个游击训练班,把排以上干部轮训一遍。刘师长选定在辽县进行这项工作。

进驻辽县 开办游击训练班

整个太行地区,是以太行山脉为骨干形成的,北自滹沱河起,南至黄河止。老百姓曾经有句俗话,形容太行山是“在滹沱河喝水,在黄河岸摆尾。”太行山巍峨崎岖,地形险峻,悬崖陡壁到处皆是,被称为“天然堡垒”。辽县素称太行山的屋脊,位于山西省东部,与河北省比邻。县城在清漳河的上游,太行山的西麓,地势在海拔2000公尺左右。这个县大部分是秃山,农民每年所收无几,加上地主的残酷剥削和国民党的敲诈勒索,人民生活非常贫困。但这一带群众基础较好,此时还较少有日军的袭扰,是个比较安定的地方。

师部进驻辽县后,所属主力部队立即分遣到同蒲路东侧、正太路南侧和平汉路石家庄至磁县段以西地区展开。

我们刚进辽县的时候,刘师长对我说:“你先带上几个参谋,到县城周围转一转,看看有没有适合办训练班的地方”。

我们在这个小小的县城里作了一次巡礼。城里街道很窄,大房子很少。出城向西,走了约2里左右,看到有一个广场,很平坦,长宽各有500多公尺的样子。广场西侧,有两排旧房子。一打听,这里曾经是阎锡山屯兵的地方。在广场南边不远,有一个村庄,叫西河头村。村口有一座两进的小院,房子还算不错。房主叫常立岗,是个地主。我们和房主谈妥,借他的前院驻师部,训练班就在广场举办。

刘师长听我们说广场原来是阎锡山的兵营,便嘲讽地说:“当初我们想在昔阳借一处地方安置伤兵,他都不干。这回我们在他的兵营办游击训练班,他又作何感想?”

“他现在连太原都丢了。我们要向他报告,可惜不知道他在哪里?”

我们说着,都笑起来了。

这个前院,有两排房子。里面的三间,是半砖半窑洞,盖得还算讲究。虽是冬天,屋里还有些暖意,也比较安静,我们就请刘师长和张政委住在这里。

11月15日,我们刚刚在西河头住下,刘师长就召集司令部和政治部的有关同志,交代抽调人员轮流参加集训的事。他说:“今后华北抗战的重担,就要落在八路军的肩上了。我们办训练班是非常重要的。参加学习班的干部,一部分要从已经派下去的游击支队中抽上来,学习完后再回去;再有一部分从主力部队抽,学习完了派下去建立新的支队,或派到已有的支队作骨干。地方上的县、区级干部也要集训一下。你们好好商量商量,作个计划,争取一年内把全师排以上干部都轮训二遍。”

参加集训的学员分成两部分,课程略有区别。部队干部侧重学习如何分散到敌后进行游击战争,如何做群众工作和协助地方政权工作;地方干部,则着重学习如何组织自卫队,保护人民的生命财产和配合正规军、游击队打击日寇,以及如何组织支前工作。

山西省委有一部分同志一直随师部行动,他们的代号叫“编辑部”。他们也有些人参加了训练班。

我们正在筹备训练班期间,听到了周恩来副主席11月16日在临汾演讲的内容。他对华北战局的发展作了精辟的分析:

“目前太原已失,华北抗战能继续么?能持久么?我们回答:绝对地能。”他指出:“以游击队消灭汉奸,武装民众,以一部轻装部队袭击、截断敌人大道交通,劫夺敌人辎重弹药,并以主力部队在山地寻求敌人一部而消灭之。这是完全有可能的。证以八路军在敌人后方恢复了14个县城,烧毁了22架飞机,最近又夺回了南怀化,击败了敌人许多前进的部队,就可以相信。”

刘师长在游击训练班第一期开学典礼大会上,首先向学员们传达了周副主席演讲的精神。然后说:“同志们!在上海、太原相继失陷以后,在华北,友军几十万人溃退下来了。这的确是抗战局势的一个新的危机。我们党已经提出了‘八路军与华北共存亡’的口号,我们是坚决留在华北与日本强盗作战到底的。但是,由于我们人数还少,装备也很差,跟日军打正规战不合算。所以我们今后的作战,要以游击战为主。我们要争取一点一滴的胜利,集小胜为大胜,杀一个敌人,缴一支枪都算数。不到条件成熟的时候,不搞运动战,不要不适时地同日本人打大仗。这对我们来说,是一个战略上的大转折,也是思想上的大转弯。

“当然,我们许多同志早就学习过毛主席的战略思想,对打游击有了一定的认识。是不是所有的同志思想都通了呢?据我所知,就有一部分同志还不大理解。他们只愿意在一地打仗,而不愿意走路。有的说:‘游击游,脚板走出油;运动战,大米小米啖。’还有的说;‘一年来都说打日本,为什么打一下就拉走了?’这些说法,我认为是不对的。为什么要同日军打游击战,以后我们在上课时专门讲。现在,我给你们讲两个日寇如何看待我们的游击战的故事。日军有一个叫伊藤的少将说:八路军‘行踪飘忽,出没无常。我前进则彼逃散,我停止则彼出现’,‘在广大之中国,到处流窜,不能使其作城下之盟’。大家想一想,如果有的同志不愿意走路,去和鬼子下‘战书’,订‘城下之盟’,不正是鬼子求之不得的吗!

“第二个故事,是我们在榆次缴获的日军文件中,发现一个日本士兵写的家信。他在信上划了一个圆圈,又画了一个小人站在圆圈的中央,小人代表他自己,圆圈代表游击战。这个图的意思,就是说他们已经被八路军的游击战包围,因而不能回家,心情十分苦闷。”

刘师长讲课就是这样深入浅出,通俗易懂。他善于巧妙地引用一些俗话、成语等来阐明一个道理,或幽默辛辣地嘲弄敌人……常常使听他讲课的同志在笑声中受到启发和教育。

张政委也常到游击训练班讲课。

游击训练班每期多则一月,少则半月。虽然学习时间很短,但学员们都感到提高很快。有些同志由不愿意打游击,转而积极要求派出去打游击,并以此为荣。

学员毕业以后,就被派到各地,在地方党组织的领导和支持下,积极发展壮大游击队。地方干部则回到本地,以区、村为单位,组织群众性的自卫队;有的补充到已经成立的游击队里作骨干。

他们刚下去时,往往只带三、五个人,或一个班,至多一个排或一个连。经过一个时期的发展,这些游击“种子”就发展成许多游击队,象滚雪球一样,越滚越大。

在教学中总结游击战规律

讲课之余,刘师长又抓紧时间总结前几次游击战的经验、教训,探讨深入开展游击战争的规律。在那间半窑洞式的房子里,炕上摆一张小方桌,他便在昏暗的煤油灯下,用那只视力不怎么好的眼睛,聚精会神地伏案工作,往往是通宵达旦,不知疲倦。

这个县的老乡,生活是很穷苦的。特别是这里没有种蔬菜的习惯,吃饭就更简单。他们往往用萝卜缨子和野菜泡成的酸菜汤,拌上炒玉米面,就算是一顿美餐了。我们也和老乡一样,常吃这种饭。

刘师长过去多次负伤,身体较弱。我们想给他做一点另样的饭,他总是说:“不要特殊,和大家一样就行了,人要能适应环境才行。”他穿的棉衣,打着几块补丁。我们多次劝说,他也不肯换一件新的。

就是在这种艰苦的条件下,在很短的时间里,他用惊人的毅力,写出了《论游击战与运动战》、《抗日游击队四个基本任务》、《抗日自卫队三个基本任务》、《抗日军人和自卫队誓词》、《击退正太路南进敌人的战术考察》等文章。这些文章,既是实战经验的总结,也是游击训练班的教材。

在这些著作中,他根据阳明堡、七亘村、广阳等几次战斗的经验教训,初步总结了游击战的规律,指出了抗战中以游击战为主,但不放松有利条件下的运动战的重要意义。他在《论游击战与运动战》一文中指出,根据日军的作战特点,“并见到我国领土的宽大,交通的不便,特别是在抗战的广大民众中繁殖游击战争条件之下,我们组织和进行游击战、运动战,以及游击战与运动战的适当配合,这在长期抗战的战略上,更有严重的意义。”

他在这篇著作里,还总结了机动作战的原则,即:

“①寻找敌人的弱点,如其没有弱点,那就要创造敌人的弱点。

②集结绝对优势的兵力,来突击敌人这一弱点。

③在适当的时间和适当的条件之下完成机动,使敌人不能救援其被突击的弱点。

④尽可能争取时间,来组织优于敌人的火力配系。这是我们机动的要求。但艺术的机动,还要求适时发觉敌人对我们的突击,而避免其将我压溃。”

这四条原则,正是伯承同志用兵的独到之处,是他对部属经常强调的。

如他在上课时讲到“集结绝对优势兵力来突击敌人这一弱点”时,曾举了阳明堡和七亘村两次战斗的例子。这本来是两次打得很漂亮的战斗,但在刘师长看来,仍没有做到“集结绝对优势兵力”。他说:“打阳明堡飞机场时,直接参加战斗的共三个连零两个排。但是,却以一个连去箝制崞县之敌,又以两个排在崞县与机场之间准备侧击可能来援之敌,只余两个连担任袭击任务,而就这两个连,却又以一个连担任预备队。这样,担任突击的就只有一个连了。再比如七亘村战斗,七七二团第一次打七亘村时,只以第三营任突击,第三营又只以一个连任突击,一个连向定盘山包围,留两个连作预备队。第二次战斗,又只使用第三营,该营又以一个连任包围,一个连任突击,剩下两个连则守阵地和作预备队。这样一来,这两次战斗,实际上只有两个连参加,预备队结果未使用上,诚为可惜。”

他在《击退正太路南进敌人的战术考察》一文中,形象地概括了游击队、自卫军和基干军队三者的关系:“我们的游击战争原是游击队、自卫军和基干军队三个成份有组织而艺术地配合行动,好象组成了我们打击敌人的手一样,游击队就是筋,军队就是骨,自卫队就是肉。”

在这篇文章中,他还要求各游击队在作战时要出奇制胜,要善于“利用地形和夜间,隐蔽地接近运动中或停止间的敌人,施以火力和突击会合的突然袭击。要做到敌人炮兵还没有放列,骑兵还没有上马,机枪还没有开火,一下子就把他们解决,这才算是袭击的好角色。”

对于游击队长,他主张培养他们“机断专行,独立自主”的指挥能力,并且要善于运用有利条件寻找机会去袭击敌人。他认为:有利条件和不利条件“事实上也是参差错综生长的,绝不会一切不满人意的条件都生长在一个地方。问题是要我们如何适当配合运用当地当时客观的条件,加以主观的努力,来推动到某些限度罢了。在中国地方作战,日夜四季都随我自由运用。”

刘师长的这些作战原则,体现了军事辩证法,也表现了他胸有成竹、胜券在握的雄才大略。

游击训练班的学员们把这些原则运用到作战实践中以后,发挥了重大作用,可以说,刘伯承同志此时总结的游击战争的原则,以及他后来在实际战斗中发展的更丰富、更完善的游击战争的战略战术原则,是对毛泽东同志军事思想的具体运用和发展。它使我们许多同志逐渐解决了如何适应游击战争的问题。

黄蜂与麻雀

在辽县的时候,我们经常听刘师长谈游击战的战术,讲如何汲取我国古代兵法和外国军事学的精华,来丰富我们的游击战,等等。他希望把游击训练班办成一个随营学校,以后再增加一些课目,让全师的干部多学一些军事、政治知识,以便更坚强有力地同日本侵略军进行战斗。

有一天,我跟着刘师长骑马出去,边走边谈训练班的事。他说:“我们这个师虽然人数不算多,但是政治质量很高,有着光荣的传统。干部打仗很勇敢,也很朴实,就是文化水平低一些。前一段,情况紧张,没有时间集中学习。这次总算有机会轮训一遍了。要是抓紧教育,他们会很快提高的……”

正说着,他骑的马突然不安地嘶叫起来。我的马同时也受惊了,四蹄乱蹦。一刹间,两匹白马拚命向前奔跑。我们使劲抓住缰绳,等到各自勒马站定,才知道刚才有一群黄蜂从后面袭来,落在马屁股上、肚子上,把马蜇惊了。

“这么个庞然大物,还怕小小的黄蜂!”刘师长若有所思地说,“嗯,我看这好有一比呀。”

“比作什么呢?”我很有兴趣地问道。

“游击战。”刘师长的话音刚落,又有一群黄蜂朝我们这边飞来,这两匹白马听到声音就战栗起来,嘶叫着又跑了几步,惟恐黄蜂再来蜇它们。

“你看,这黄蜂虽小,威力却很大。”刘师长边说边爱抚地捋了捋马鬃,让它安静下来。“这马就好比日本军队,它人数多,装备精良、训练有素,是个庞然大物。这黄蜂就好比我们分散出去的游击小组,短小精悍,行动灵活。”

“对。这些黄蜂虽然蜇不死马,可是马也受不了。”我领会了刘师长的比喻,十分兴奋。

刘师长的这个比喻,非常形象地说明了游击战的作用。我们的游击队遍地撒开,灵活机动,神出鬼没,到处给日军以袭扰、牵制、消耗和打击,弄得日军坐卧不安,顾此失彼,穷于应付。

那时,我们的指战员运用自己的聪明智慧,机智巧妙地同日军周旋,发明了许多新的游击战术。如后来经常被大家提到的“麻雀战”,就是当时的一个创造。1937年11月26日,敌人以500多步兵、一连骑兵、六门迫击炮和两辆汽车,在范村附近向我侵犯。七七一团一连把全连人分散在十余里的广阔地面上,不时变换位置,从四面八方向敌人射击。敌人无法对付这些散在十余里范围内,象小麻雀一样飞来飞去的战士们,只有等着挨打。这一仗,敌伤亡近百人,汽车被击毁一辆。

从此,“黄蜂”与“麻雀”便成了我们游击战的好教材。

抗战初期,有些同志对中央提出的“基本的是游击战,但不放松有利条件下的运动战”这个战略方针不够理解。他们总希望象十年内战时期那样集中兵力打运动战,跟日本人打几个大仗才“过瘾”;认为游击战是东跑西颠,小打小闹,解决不了问题。

伯承同志总是用上面提到的那些生动实例,耐心地向干部们解释中央的方针,并在实际指挥作战中贯彻这个方针。当时的情况是:我们开到抗日前线,如果不抓紧机会,集中一定兵力在运动中消灭几股敌人,就不能打击日军的凶焰,就不能为全国军队作出榜样,就不能树立我党我军在全国人民中间的威信。这对于开辟根据地是必要的。但是,我们是对民族敌人作战,我们的任务也不同于内战时期。如果醉心于象过去那样打大仗,而不把主要的力量用于发动群众,开展游击战争,那就会过分消耗我们的力量。那时,我们主力部队的干部战士,绝大多数都是经过长征的老同志。保存这些骨干力量,对于部队日后的发展极为重要。况且,我们的武器装备不能和日军相比。如果跟他们硬拚,作过大的消耗,正是他们求之不得的。蒋介石也希望我们去硬拚,以达到借日本人的手来杀我们的目的,我们当然不能上这个当。

这个战略转变问题,里面学问很大,掌握很不容易。开始,很多人并不懂得这一点,经过刘师长的反复教育和实际经验的总结,才渐渐明白其中的道理。我个人也是这样。这些,还是在以后的实践中逐渐转变的。而辽县游击训练班则是一个良好的开端。

按照刘师长的设想,一二九师的游击训练班,后来演变成了参谋轮训班、随营学校(简称“随校”)。

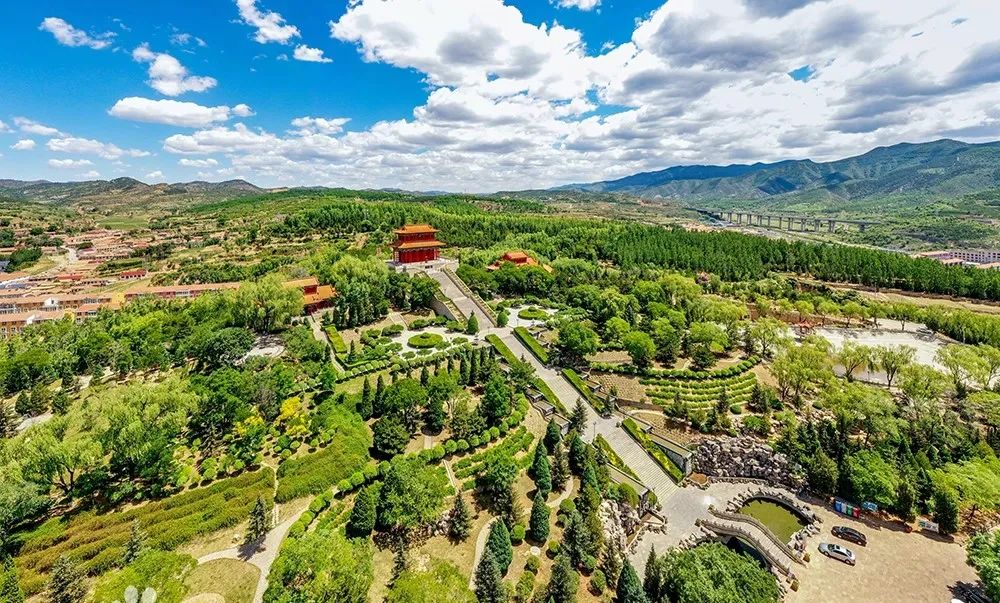

辽县这个不为人注意的偏僻的小山城,就这样成了晋冀鲁豫抗日根据地游击战争的发祥地。这个县的县名,以后为了纪念左权同志,改成“左权县”了。

1964年,我乘工作之便,旧地重游,来到了阔别多年的辽县,我从县城来到西河头村,师部住过的那个院子依然存在。我还探望了当年负伤残废后就地安置的老红军,以及复员、转业的老战士。当我和群众谈心时,他们说,现在这里生产有了发展,已经开始种些蔬菜。酸菜汤泡玉米面的饭有时也吃些,但已经不是主食了。

1975年,我又有机会来到左权县,信步走到当年训练班的旧址,举目望去,却是一座崭新的化肥厅,矗立在原来的广场上。

原文始发于微信公众号(八路军总部纪念馆):【红色史料】八路军总部在麻田|李达:辽县游击训练班